La chambre noire sans mauvaises odeurs (tutoriel)

Publié le 16 mars 2008 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

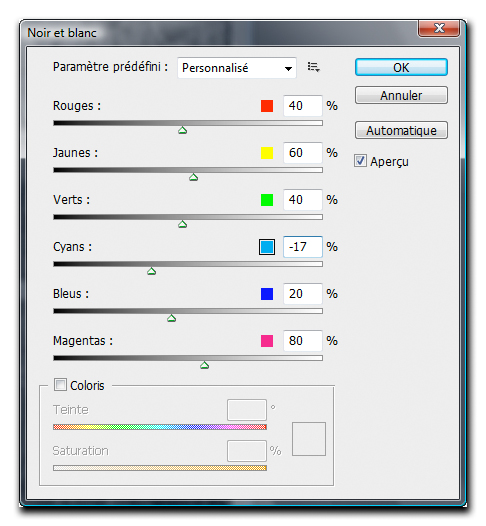

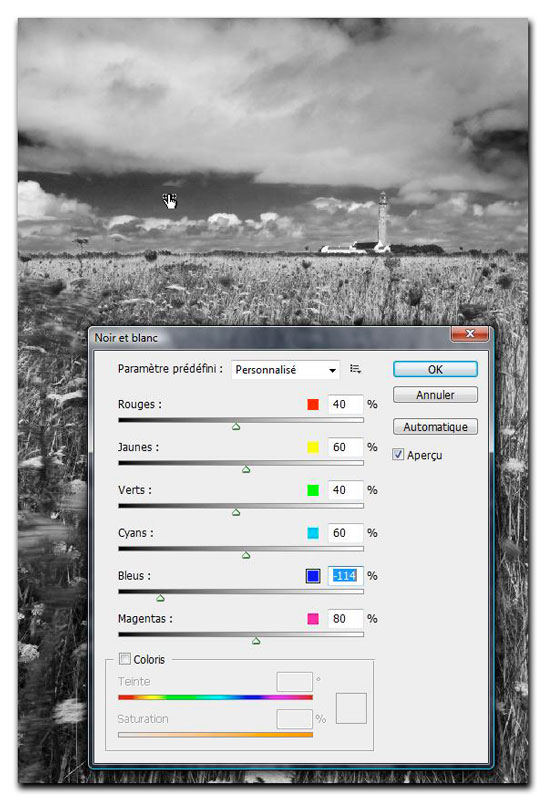

La commande Noir et Blanc de Photoshop CS3

Avec la commande Noir et Blanc (Image>Réglages>Noir et Blanc), Photoshop CS3 possède un outil qui ressemble furieusement au menu Mélange des niveaux de gris de Lightroom et de Camera Raw 4.x, sauf qu’il ne dispose que six curseurs (gammes de teintes) au lieu des huit curseurs des logiciels de développement RAW cités.

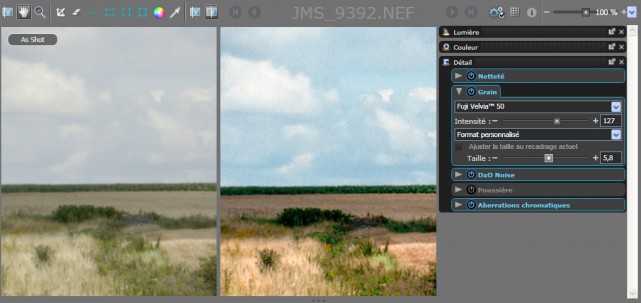

Canon D60, EF 17-40 mm f/4, 400 ISO

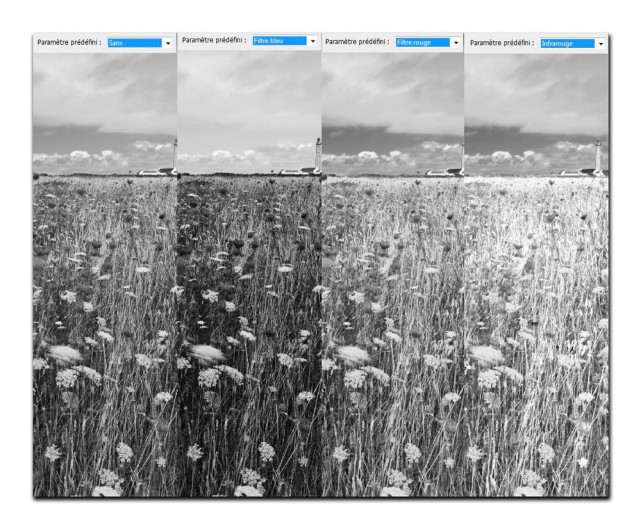

Les curseurs représentent les couleurs participant aux synthèses additive et soustractive (RVB et CMJ), seuls les curseurs Pourpres et Oranges manquent à l’appel. Si vous cliquez sur le bouton Automatique, vous modifiez les réglages par défaut pour les six curseurs. Sous Paramètres prédéfinis, vous trouverez une dizaine de préréglages qui tentent de reproduire les filtres colorés et les procédés de la chambre noire humide : outre les filtres Bleu, Jaune, Rouge, Vert et Infrarouge, il existe deux filtres à contraste élevé Rouge et Bleu, ainsi que plusieurs préréglages privilégiant des noirs profonds, des blancs purs ou des gris étendus.

A partir d’une image couleur, on arrive à produire autant de rendus qu’il y a des préréglages, qu’on multipliera encore en déplaçant les curseurs.

La commande Noir et possède une fonction très intéressante qui ressemble un peu à l’outil Réglage de la cible de Lightroom : cliquez sur une zone de l’image qui possède une couleur dominante (la couleur bleue d’un ciel, la couleur verte d’une pelouse…) et le pointeur de la souris se transforme pour vous permettre de déplacer, avec votre souris, le curseur de la teinte correspondante.

En échantillonnant un point du ciel bleu, puis en déplaçant la souris vers la gauche, il a été possible de foncer le ciel (curseur Bleus). Le menu déroulant Paramètres prédéfinis affiche l’option Personnalisé.