X-Rite i1 Profiler : une nouvelle référence en matière d’étalonnage (première partie)

Publié le 5 mai 2011 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Contenu du coffret

X-Rite livre i1Publish Pro dans une mallette noire à la fois sobre et élégante, destinée à ranger le spectrophotomètre i1 Pro ainsi que tous ses accessoires. Le compartiment principal permet de loger l’instrument de mesure, son câble de liaison USB, deux supports pour le fixer sur un écran ou en face d’un vidéoprojecteur ainsi que divers outils pour étalonner le spectrophotomètre (référent pour le point blanc), mesurer la lumière ambiante et des plages couleur. Dans le dos de la mallette, vous trouverez une tablette de guidage pour la lecture des chartes imprimées, un certificat attestant de la conformité de l’outil de mesure, le CD d’installation, deux guides de démarrage rapide et deux mires. La première, ColorChecker Proof, sert à comparer les couleurs d’une impression aux couleurs de référence d’une mire ColorChecker à 24 plages et la seconde à créer des profils DNG pour Lightroom et Camera Raw, moyennant une version miniature de la mire ColorChecker Classic et le logiciel ColorChecker Passport.

Installation

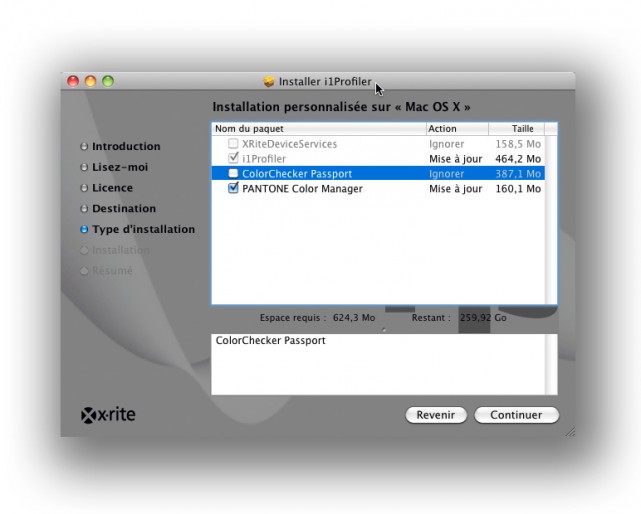

L’utilitaire d’installation vous propose d’installer quatre composantes : XRite Device Services (qui gère la communication entre l’application, le système d’exploitation et l’outil de mesure), i1Profiler, ColorChecker Passport et Pantone Color Manager. À noter que les logiciels installés nécessitent pas moins de 624 Mo d’espace, ce qui est plutôt important compte tenu de leurs caractéristiques. Contrairement à ProfileMaker et i1 Match qui proposent une prise en charge de nombreux instruments de mesure (25 pour ProfileMaker 5…), i1Profiler ne reconnaît ni ColorMunki ni i1 Display 2 et le bilan n’est guère meilleur pour des outils plus anciens et/ou ceux provenant d’autres fabricants. Pour l’instant, le spectrophotomètre i1 Pro est le seul instrument de mesure admis pour calibrer l’écran et pour créer des profils d’imprimante – c’est un parti pris étrange car les colorimètres sont réputés comme étant plus sensibles dans les basses lumières, occasionnant un profil d‘écran au rendu plus nuancé (en revanche, les spectrophotomètres sont meilleurs dans les hautes lumières).

L’interface utilisateur emprunte certains éléments aux autres applications de X-Rite sans pour autant les copier : les couleurs sombres “à la Lightroom” rappellent ainsi ColorMunki Photo, les flèches de navigation i1 Match. Selon le mode utilisateur, De base ou Avancé, le panneau de gauche affiche soit des boutons pour choisir parmi trois flux de travail différents (Caractérisation d’écran, Caractérisation de projecteur ou Caractérisation d’imprimante), soit trois menus détaillant les différentes étapes et options des flux de travail cités. Un raccourci et deux icônes situées au bas du panneau de gauche permettent d’accéder aux procédures préalablement enregistrées, à l’affichage Plein écran et à l’écran d’accueil du logiciel. Le type de licence s’affiche dans la partie inférieure droite de l’écran, mais uniquement après avoir connecté le spectrophotomètre. Une rangée de six icônes renseigne alors sur les modules activés : caractérisation d’écran, validation de profil écran, caractérisation de vidéoprojecteur, création de profils RVB et/ou CMJN et validation de profils d’imprimante. Suivant la licence choisie, certaines options ne sont pas disponibles et le logiciel vous en avertit par un point d’interrogation rouge. Une licence de type Basic autorise ainsi uniquement les modules pour caractériser l’écran et valider des profils d’écran et d’imprimante, une licence Photo toutes les options sauf la création de profils CMJN.

A l’ouverture, le logiciel paraît étrangement vide, mais les fonctions principales existent bel et bien.