Mini-studio photo : fond blanc, fond noir

Publié le 20 février 2012 dans Livres par Aude Decelle

Fond noir

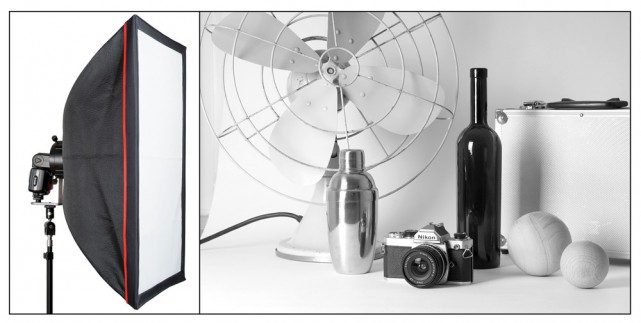

Un fond noir fait briller les couleurs et met particulièrement en valeur la forme du sujet. Mais il n’est pas toujours simple d’obtenir un fond d’un noir profond et il ne suffit pas de placer le sujet devant un fond noir pour obtenir le résultat attendu. Soit le sujet n’est pas éclairé de manière satisfaisante, soit l’arrière-plan s’obstine à ne pas vouloir rester noir. En outre, si des grains de poussière sont venus se poser sur l’arrière-plan, ils brillent comme des étoiles dans un ciel sans nuages.

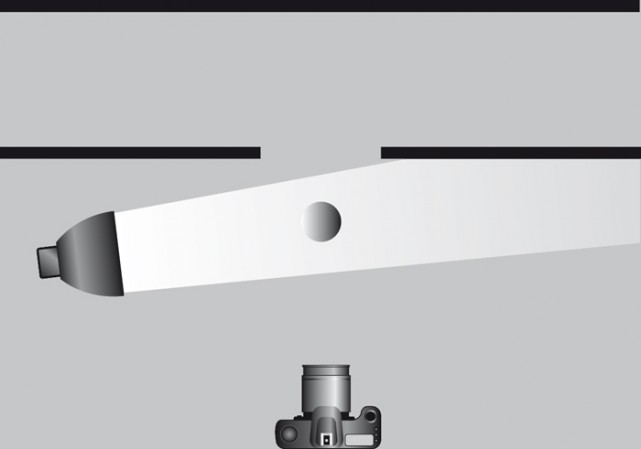

Ces problèmes peuvent être résolus grâce à une installation judicieuse. Pour le fond, nous utilisons du velours ou du molleton noirs qui absorbent beaucoup la lumière, mais du simple carton noir ou gris fait aussi l’affaire. L’important est que le moins de lumière possible atteigne le fond : c’est là que réside le ″secret″. On peut y parvenir en tamisant l’éclairage artificiel, en utilisant un filtre nid-d’abeilles ou en éloignant l’arrière-plan du sujet.

Le flash est soigneusement isolé car il est important que sa lumière n’arrive pas sur l’arrière-plan.

L’installation ressemble à celle employée pour obtenir un arrière-plan blanc, à la différence que l’arrière-plan est protégé de la lumière. Pour cela, nous utilisons des cartons noirs des deux côtés que nous plaçons de façon à laisser voir l’arrière-plan foncé.

Lors du choix de l’éclairage, il faut veiller à ce que la lumière ne passe pas entre les deux pare-soleil. L’idéal est d’utiliser un éclairage latéral. Plus il y a d’espace entre le fond et les cartons occultants, moins il y a de risques que la lumière atteigne l’arrière-plan.

Comme l’éclairage ambiant influence aussi la prise de vue, mieux vaut assombrir la pièce autant que possible.

Un fond noir souligne la forme et les couleurs du sujet.

Cet article est extrait du livre de Cyrill Harnischmacher, Mini-studio photo – Utilisation créative des flashs cobra et des accessoires d’éclairage photo, qui vient de paraître aux éditions Eyrolles.