Créer ses propres profils de correction optique avec ALPC : préparations et prise de vue

Publié le 5 décembre 2010 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Photographier la mire

Il est important de planifier vos prises de vues. Ainsi, si vous utilisez plusieurs appareils reflex et plusieurs types de capteurs, sélectionnez de préférence l’appareil avec le capteur aux dimensions les plus généreuses : un profil établi à l’aide d’un appareil “plein format” (FX) sera ainsi parfaitement approprié pour corriger les défauts optiques du même objectif associé à un capteur de type APS-H ou APS-C (DX). Il n’est pas nécessaire d’analyser un objectif sur toute son échelle d’ouvertures : souvent, on pourrait ainsi négliger les ouvertures les plus fermées (f/22 et f/32), peu fréquentables sur un appareil numérique à cause d’un taux de diffraction dévastateur. Ainsi, pour un objectif à focale fixe et à l’ouverture maximale de f/2,8, il ne sera utile que de produire six jeux de captures (f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11 et f/16) afin d’obtenir la correction la plus précise pour le vignetage et les aberrations chromatiques.

Un dispositif aussi “sage” pour photographier la mire (fond noir, flashs de studio équipés de parapluies blanc, déclencheur souple, rail de mise au point…), n’est pas obligatoire mais rassurant !

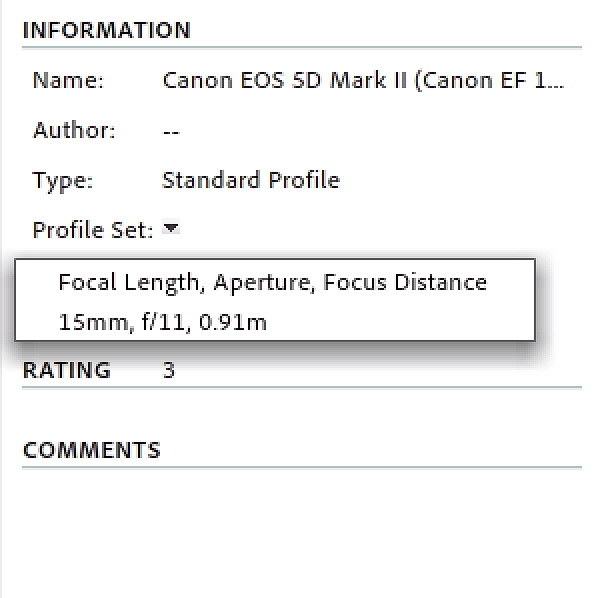

Quant aux focales, Adobe conseille de prendre des photos aux focales gravées sur le fût de l’objectif. Pour un objectif EF 17-40 mm f/4 L, on arrive ainsi à 30 jeux de captures (cinq diaphragmes et six focales indexées) qu’il faut ensuite multiplier par le nombre de photos nécessaires pour couvrir le champ photographiée. De manière générale, plus un objectif est susceptible de souffrir d’inégalités en termes de défauts optiques (distorsions et aberrations), plus ce nombre sera important. Un objectif zoom nécessite donc souvent plusieurs centaines de photos et leur nombre augmente encore si vous multipliez les distances de mise au point afin d’augmenter la précision des mesures de distorsion et de vignetage (souvent fluctuantes en fonction de la distance de MaP…). Bref, la rigueur et la discipline sont de mise…

Le mode d’emploi distingue deux types de profils :

Profils « basiques »

- Objectifs zoom grand-angle ou fish-eye : des photos prises à f/11 et aux focales marquées sur la bague de zoom.

- Objectifs zoom télé : des photos prises à trois focales différentes (la plus courte, la plus longue et une focale médiane) et à f/11

- Objectifs à focale fixe : des photos prises à f/11 et à trois distances de mise au point différentes.

Profils plus élaborés

- Objectifs zoom grand-angle ou fish-eye : 72 jeux d’images (6 focales x 3 distances x 4 ouvertures de diaphragme).

- Objectifs zoom télé : 36 jeux d’images (3 focales x 3 distances x 4 ouvertures de diaphragme.

- Objectifs à focale fixe : 12 jeux d’images (1 focale x 3 distances x 4 ouvertures).

Bien que particulièrement simple à élaborer, un profil basique ne saurait satisfaire un photographe exigeant : se cantonner à une seule ouverture (moyenne) pour analyser les défauts optiques, alors que les aberrations chromatiques et le vignetage sont justement tributaires de la valeur d’ouverture utilisée, se résume ainsi à ne corriger que la seule distorsion, pour peu que la distribution de celle-ci ne soit pas trop complexe. Il est donc intéressant d’investir un peu plus de temps pour créer un profil aux corrections plus élaborées, mais là encore mieux vaut ne pas trop se fier au schéma du mode d’emploi. Celui-ci semble préconiser pour chaque image un alignement parfaitement parallèle entre le plan du capteur et celui de la mire.

…et profil plus élaboré : seul ce dernier corrige efficacement les défauts optiques

En consultant le forum consacré à l’utilisation d’ALPC, on trouve ces explications d’Eric Chan :

… »il est en fait assez important de varier la position du couple appareil/objectif entre les différentes images d’un jeu. Ainsi, si un jeu comprend neuf images, je saisis les trois premières depuis un premier point de vue, puis je choisis pour les deux fois trois images suivantes un second (décalé vers la gauche), puis un troisième point de vue (décale vers la droite)… contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, le pivotement et la bascule du couple appareil photo/objectif n’influent pas sur l’efficacité d’Adobe Lens Profile Creator, pour peu que le logiciel n’éprouve pas de difficultés à détecter les damiers de la mire, devenus flous à cause d’une profondeur de champ trop étriquée… »

Il est donc fortement encouragé de transcender les règles autrefois établis pour photographier des mires. Un alignement systématique entre le trépied et l’appareil photo d’un côté et la mire de l’autre provoque même assez souvent des mauvais résultats. Idéalement, il faudrait donc conjuguer le déplacement (parallèlement au plan de la mire) et la bascule verticale de l’appareil…

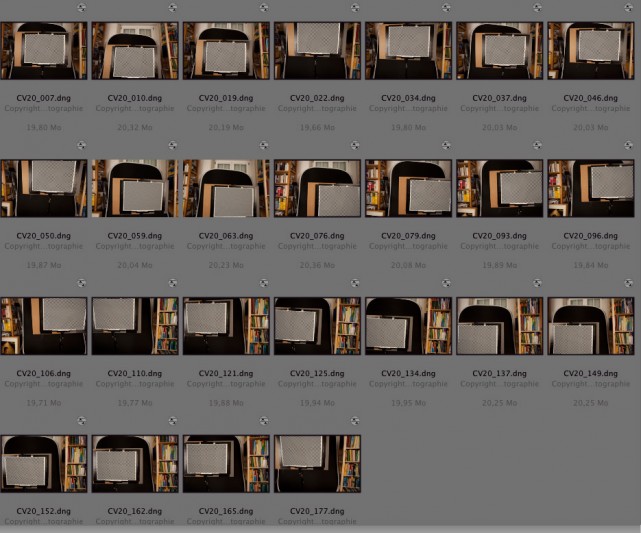

Si pour améliorer la pertinence du profil d’un objectif super grand-angle, il est impératif de multiplier les prises de vue, ici 25 par jeu d’ouverture…

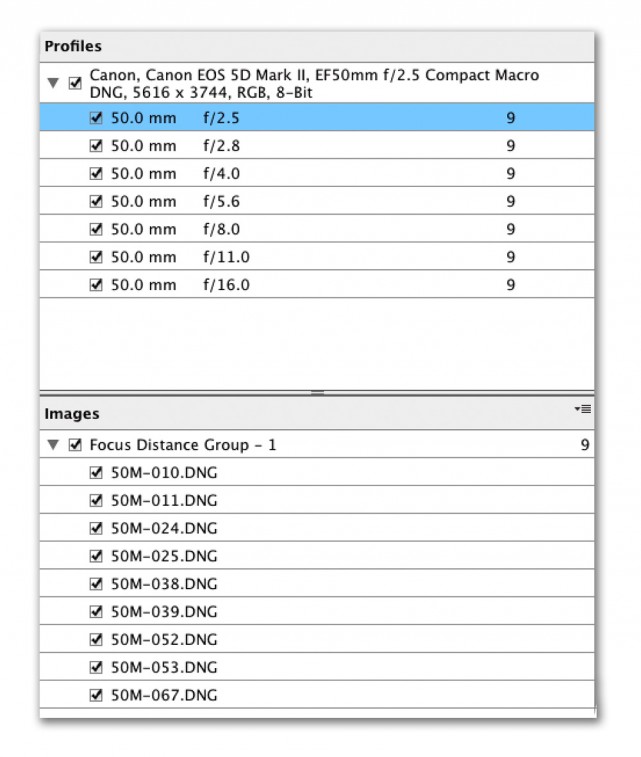

…vous pouvez vous contenter de 9 images par jeu lorsqu’il s’agit d’un objectif plus commun, ici un 50 mm macro

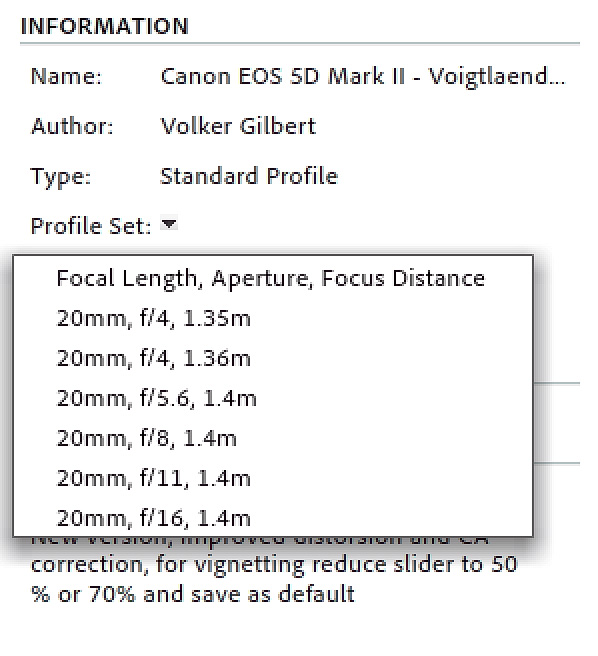

Les 25 images par ouverture pour caractériser un Voigtländer Color-Skopar 20 mm f/3,5 SL II ; éclairage au flash…

…et les 9 images suffisantes pour un objectif Canon EF 100 mm f/2,8 Macro; lumière du jour

S’il est possible de suivre le schéma évoqué plus haut (neuf images par jeu), celui-ci est parfois insuffisant pour bien corriger la distorsion complexe et le vignetage d’un objectif grand angle à focale variable (zoom) ou fixe. Ainsi, pour caractériser mon objectif Voigtländer Color-Skopar 20 mm f/3,5 SL II en monture Canon, j’ai du effectuer plusieurs séances de prises de vue pour aboutir à un profil de qualité: si les deux premiers essais m’ont permis de bien corriger les aberrations chromatiques “monumentales” de cet objectif “pancake”, le vignetage et la distorsion ont été fortement sur-compensées. Il a finalement fallu multiplier les prises de vue (vingt-cinq images par jeu, cinq en hauteur fois cinq en largeur) pour réaliser un profil de qualité.

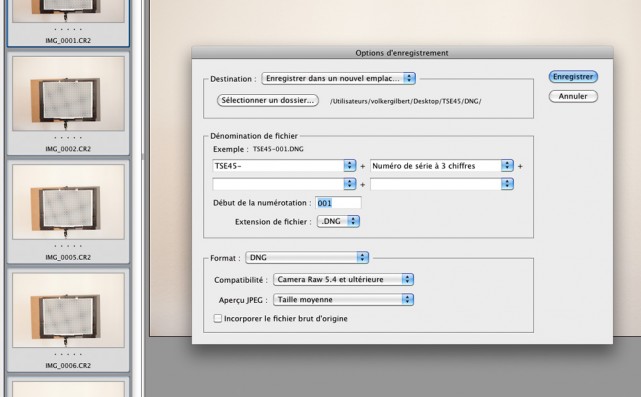

Une fois les prises de vue achevées, pensez à convertir vos fichiers RAW au format DNG car, au même titre que Profile Editor, Lens Profile Creator n’ouvre que les fichiers bruts préparés à la sauce Adobe.

Conversion des fichiers RAW en DNG dans Camera Raw

Ce papier fait partie d’une trilogie d’articles expliquant comment tirer parti des corrections optiques dans Camera Raw 6 et Lightroom 3. Si l’utilitaire Lens Profile Creator est le sujet d’un premier article publié ici même, le troisième et dernier volet se consacrera à l’utilisation du Lens Profile Creator. À suivre donc…

Quel que soit le soft employé, il y a un présupposé à ces corrections calibrées : les déformations et altérations sont stables pour un même objectif pour des critères d’ouverture et de mise au point donnés.

Plus fort encore, ces mêmes altérations seraient reproductibles pour l’ensemble d’une production d’objectif du même type.

Travaillant avec PTlens et comme pour celui-ci la correction du coma s’effectue manuellement, j’ai fait la constatation surprenante que les aberrations de coma étaient emminamente variable pour une même optique et une même ouverture ! Cela va de la quasi-absence d’anomalie à de fortes altérations.

J’essaierais un de ces jours de produire un article argumenté sur le sujet, mais, en première approche et sachant que les lentilles d’une optique possèdent un minimum de « liberté », particulièrement avec les optiques modernes, comment peut-on définir des critères fixes et définitifs pour chaque objectif ? Comment garantir qu’une prise de vue verticale n’aura pas une action sur le positionnement des lentilles, de même que les plongées ou contre-plongées, la température et l’humidité ambiante ? Et pour les logiciels généralistes (DXO par exemple), comment prendre en compte l’inévitable inhomogénéité d’une production ? D’autant que tous ces logiciels acceptent sans sourciller de corriger des optiques comme les TSE Canon dont le centre optique se dissocie du centre de l’image.

En conclusion, quelle est la validité de ces corrections définies une fois pour toutes ?

On sait qu’il y a des variations dans un lot de production mais, à un moment donné, il faut bien une base de travail moyenne. D’ailleurs, les profils faits par les fabricants pour Adobe (Sigma, Tamron, etc.) n’utilisent pas ce système de mires, mais fournissent des mesures établies pour chaque modèle d’objectifs, en tenant compte des critères comme la focale, l’ouverture, la distance de MAP, etc.

En ce qui me concerne, j’apprécie de pouvoir corriger mes objectifs dqns un flux Raw, sans sortir de Lightroom, mais je reste très réservé quant aux profils faits à l’aide de l’utilitaire décrit ici. Même si le boulot est bien fait, je veux être absolument certain qu’il y ait eu un contrôle qualité et, pour cette raison, je ne crois pas qu’on va assister à un déferlement de sites de photographes amateurs ou pro tentant de commercialiser des profils d’objectifs. Je préfère m’en remettre aux profils faits dans les labos Adobe ou ceux fournis par les industriels – et ce dernier point est un gros avantage.

En ce qui concerne les objectifs à décentrement, désolé de vous contredire, mais ni Adobe ni DxO ne proposent de profils de correction.

@jean-LuK : bien entendu (et je l’évoque aussi dans l’article), les corrections sont uniquement précises (et encore, tout dépend des algorithmes employés, j’en parlerais dans l’article suivant) lorsque vous utilisez votre objectif à la même distance de mise au point et à la même ouverture, sinon il y a des variations plus ou moins prononcées.

À ma connaissance, PTLens ne propose aucune correction du coma, ne s’agit-il pas plutôt des aberrations chromatiques ? Quant aux objectifs TS-E, seuls certains logiciels corrigent leurs aberrations (PTLens, Bibble, Acolens, mais ni DPP ni les logiciels Adobe) et seul Acolens propose des corrections spécifiques au taux de décentrement (le vignetage devient alors asymétrique et les aberrations chromatiques s’envolent littéralement…). Notez que les réglages de décentrement/bascule ne sont pas enregistrés au sein des métadonnées EXIF, il serait donc difficile d’établir des corrections automatiques qui en tiennent compte. Toutefois, il existe des profils pour les objectifs TS-E 24 et 45 mm que vous pouvez télécharger via l’utilitaire ALPD, mais ils ont été établis avec l’objectif réglé sur sa position zéro (pas de bascule ni décentrement).

@gilles : Pourquoi autant de méfiance pour ce qui est des profils communautaires ? Bien que leur qualité semble être assez inégale, certains de ces profils fonctionnent plutôt bien et peuvent dépanner lorsque le profil n’existe pas encore dans la base des données officielle. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que tout le monde « cuisine avec de l’eau » et pour ce qui est de la solution Adobe, profileurs « officieux » et « officiels » partagent les mêmes outils (mires et ALPC), seul le soin, l’expérience et la rigueur apportées à la prise de vue font la différence. S’il est difficile de créer un profil satisfaisant au premier essai, on peut y arriver en multipliant les essais. Ayant moi-même bâti une bonne dizaine de profils, je commence tout juste à en saisir les points essentiels 😉

@Gilles : d’accord pour ton avis sur la commercialisation des profils, je n’y crois pas non plus 😉

Disons que l’absence de contrôle qualité du profil final, et l’absence de contrôle du respect absolu de la procédure font que j’aurai du mal à adopter des profils « amateurs ».

Bien sûr, s’il s’agit d’un professionnel produisant des profils de qualité, c’est différent. Au sein de la communauté, le tri sera de toute façon vite fait.

@gilles : pour ce qui est du contrôle qualité, tu peux le faire toi-même. Il suffit en fait d’appliquer le profil en question à une série d’images pour en évaluer la qualité 😉 En termes de respect absolu de la procédure, que veux-tu dire ? APLC est en fait tellement souple qu’il « pardonne » un certain nombre d’imprécisions, notamment pour l’éclairage et l’alignement de l’appareil ( je ne veux pas pour autant faire l’apologie du n’importe quoi…). Mais ce qui est nouveau est assez paradoxal, c’est la souplesse relative de l’outil, en contradiction avec les règles de rigueur jusqu’ici indispensables.