Gestion des couleurs : l’option Adobe de « compensation du point noir »

Publié le 5 octobre 2012 dans Articles et dossiers Livres par Jean Delmas

Compensation du point noir, autres modes de rendu et applications

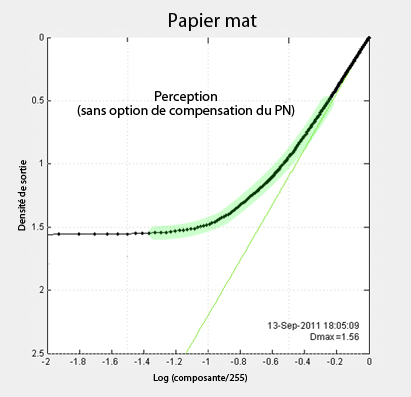

L’option de compensation du point noir a été conçue par Adobe pour corriger le mode de rendu des impressions en Colorimétrie relative et, théoriquement, ne devrait pas être associée au mode de rendu Perception. D’autant plus que le protocole défini pour ce dernier par l’ICC intègre déjà une méthode de mise en correspondance des deux noirs, source et cible (comparez la figure suivante avec celle que nous venons d’examiner pour le mode Colorimétrie relative avec compensation du point noir). Il n’en reste pas moins que, curieusement, Adobe envisage tout de même qu’on puisse cocher l’option de compensation avec le mode Perception, cette option permettant, selon Adobe, de corriger les éventuels méfaits de profils d’impression mal fichus (!). Adobe laisse alors l’utilisateur juger si le résultat imprimé est meilleur avec ou sans compensation !

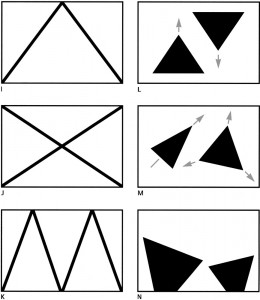

Le mode de rendu Perception comporte un algorithme d’étagement des gris foncés dont les résultats sont analogues à ceux de l’option Compensation du point noir en mode Colorimétrie relative.

Dans Photoshop, l’option « Compensation du point noir » est, bien entendu, interdite au mode de rendu Colorimétrie absolue pour lequel elle est dépourvue de signification, mais elle est applicable au mode Saturation… (Nous verrons comment la mettre en œuvre au chapitre 5.)

La disponibilité de l’option est déclinée ainsi par Adobe dans ses divers logiciels :

- si la compensation du point noir apparaît dans l’interface applicative comme une véritable option, vous laissant la liberté de la cocher ou non (Photoshop, InDesign…), alors l’option n’est disponible que si vous avez opté pour l’un des trois modes de rendu Colorimétrie relative, Perception ou Saturation ;

- si la compensation du point noir n’apparaît pas comme option dans l’interface du logiciel (Lightroom), la correction est appliquée systématiquement aux modes de rendu Colorimétrie relative et Perception sans que votre avis ne soit sollicité, ce qui ne nous empêchera pas de dormir mais manque tout de même un peu de rigueur…

La compensation du point noir est compatible avec les profils de types ICC V2 et V4, qu’ils soient des profils d’affichage, d’entrée (scanner ou appareil photo numérique) ou de sortie (imprimante). En revanche, le profil de destination doit être obligatoirement bidirectionnel (de l’espace de connexion des profils vers l’espace de l’appareil et réciproquement), c’est-à-dire qu’il doit être du type matriciel ou, s’il est basé sur des tables, comporter à la fois des tables AtoB et BtoA. (Nous verrons ce que ce jargon signifie dans le livre.)

—————————————————————————————————————–

Cet article est extrait du chapitre 4 de La gestion des couleurs pour les photographes, les graphistes et le prépresse, à paraître aux éditions Eyrolles le 25 octobre (520 pages, 39 €, ISBN 978-2-212-13297-7).

Au sommaire :

Colorimétrie. Trichromie, perception visuelle des couleurs ● Représentation d’une couleur dans le modèle RGB ● Espace colorimétrique CIE 1931 ● Espace ● Diagramme de chromaticité xy ● Calculer les composantes XYZ d’une couleur ● Le métamérisme ● La couleur blanche est celle d’un corps noir ! ● CIELAB et CIELUV ● Modèles intuitifs basés sur teinte, chroma/saturation et clarté ● Mesure des différences de couleur ΔE ● CMJN et la synthèse soustractive des couleurs

Numérisation des couleurs, gamma. Nombres RGB et profondeur de couleur ● Dangers d’une profondeur de couleur de 8 bits dans le mode Lab ● Quelle profondeur de couleur adopter ? ● Gamma et courbe de réponse d’un appareil ● Gamma d’une chaîne graphique ● Mésaventures de quantification

Gérer les couleurs, pourquoi, comment ? Espace colorimétrique d’un appareil ● Profil ICC d’un appareil ● Flux de gestion des couleurs ● Espaces de travail RGB ● Profil d’une image ● Comment choisir son espace de travail RGB ● Gestion des couleurs sur Internet

Conversion colorimétrique et anatomie des profils. Adaptation chromatique et balance des blancs ● Le mode de rendu, un concept essentiel ● Profils ICC et systèmes d’exploitation ● Anatomie des profils ICC

Images et gestion des couleurs, Photoshop. La boîte de dialogue Couleurs ● Séparation des couleurs et paramètres CMJN ● Modifier le profil d’une image : attribution ou conversion ? ● Imprimer avec Photoshop ● L’épreuvage avec Photoshop

Documents et gestion des couleurs, InDesign, Illustrator, PDF/X. Synchronisation des paramètres Couleurs avec Bridge ● Gestion des couleurs avec InDesign ● Imprimer un document avec InDesign ● L’épreuvage avec InDesign ● Gestion des couleurs avec Illustrator ● Produire un fichier PDF imprimable

Poste de travail et écran d’affichage. Synthèse additive RGB dans un écran LCD ● Outils de calibrage-caractérisation ● Choisir les cibles de calibrage d’un écran ● Calibrer-caractériser votre écran ● Vérification du calibrage et du profil ICC ● Environnement du poste de travail

Photographie : APN, développement RAW, scanner. APN, capteur et dématriçage ● Lightroom et gestion des couleurs ● ACR ● La balance des blancs ● Caractérisation d’un APN ● Caractérisation d’un scanner

Imprimantes : caractérisation, contrôle. Principes de caractérisation d’une imprimante ● Caractériser une imprimante RGB ● Caractériser une imprimante CMJN