Objectifs : dix mythes qui ont la vie dure

Publié le 26 mai 2015 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Un objectif pour appareil hybride est plus petit que son alter ego pour appareil réflex

Les fabricants d’appareils hybrides n’ont de cesse de répéter que les objectifs dédiés sont à la fois plus petits et plus légers que ceux des appareils réflex numériques. En fait, l’absence du miroir réduit le tirage mécanique de façon importante et permet de construire des objectifs télécentriques et parfois plus compacts. Cependant, les dimensions d’un objectif dépendent d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels les plus importants sont la focale et la luminosité maximale. De même, l’intégration d’un stabilisateur d’image, d’un moteur de mise au point et d’une interface de communication entre l’objectif et le boitier influent également sur le gabarit d’un objectif, relativisant quelque peu les différences en termes de dimensions et de poids. Ainsi, les objectifs Sony Vario-Tessar 16-35 mm f/4, 24-70 mm f/4 et 70-200 f/4 sont tout aussi encombrants que leurs alter ego chez Canon alors que leur poids plus réduit leur donne un certain avantage. Pour obtenir des objectifs à la fois plus petits et plus légers, il faut investir dans un système à capteur plus petit : les boitiers hybrides au format APS-C (Canon, Fujifilm, Samsung, Sony), Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) et CX (Nikon) se contentent tous d’objectifs plus faciles à transporter.

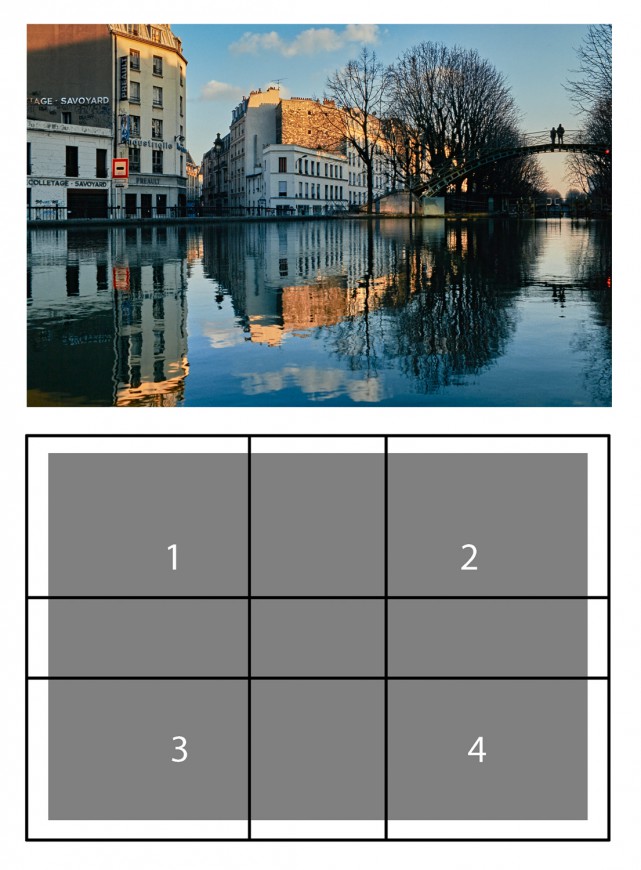

Bien que conçu pour un appareil hybride, l’objectif Sony 24-70 mm f/4 est même un peu plus long que son alter ego chez Canon, l’EF 24 -70 mm f/4.

Un capteur aux dimensions plus petites permet de construire des objectifs plus compacts : malgré sa grande ouverture, le Panasonic 12-35 mm f/2,8 ne mesure que 74 mm en longueur.

Un téléobjectif est aussi long que sa focale

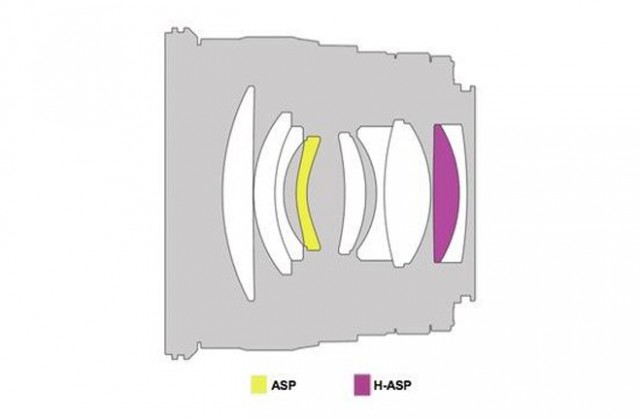

De manière générale, l’augmentation de la focale d’un objectif entraine également une augmentation de sa longueur physique. On pourrait donc penser qu’il existe une corrélation directe entre les deux variables. Heureusement, la longueur d’un téléobjectif de 200 mm n’est pas égale à 20 cm ! Contrairement à un objectif à longue focale (qui nécessite un tirage équivalent à la focale), un téléobjectif intègre une ou plusieurs lentilles divergentes qui permettent de déplacer le plan principal vers l’avant de l’objectif et donc d’en modifier le tirage pour une contraction plus compacte. Un véritable téléobjectif est donc toujours plus court que sa focale. Pour ne citer qu’un seul exemple, le nouveau Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR ne mesure plus que 14, 8 cm et ce, pour une focale deux fois plus grande ! Un objectif « traditionnel » tel que le Samyang 400 mm f/6, 3 à présélection est en revanche presque aussi long que sa focale.

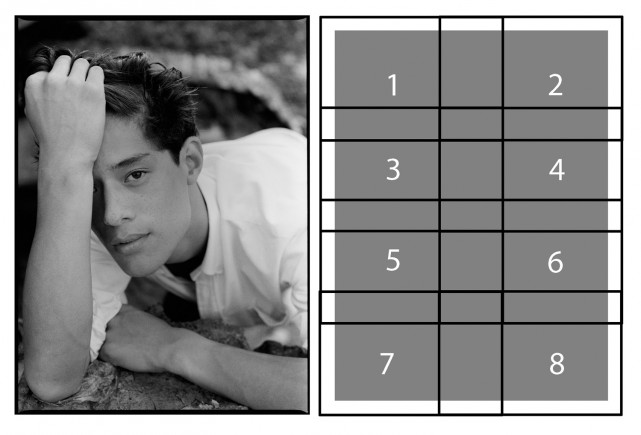

Grâce à sa formule optique d’objectif télé et sa lentille fresnel, le Nikon AF-S Nikkor 300 mm f/4E PF ED VR bénéficie d’une longueur physique qui est moitié moins importante que sa longueur focale.

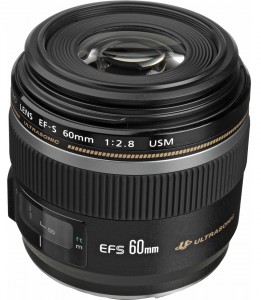

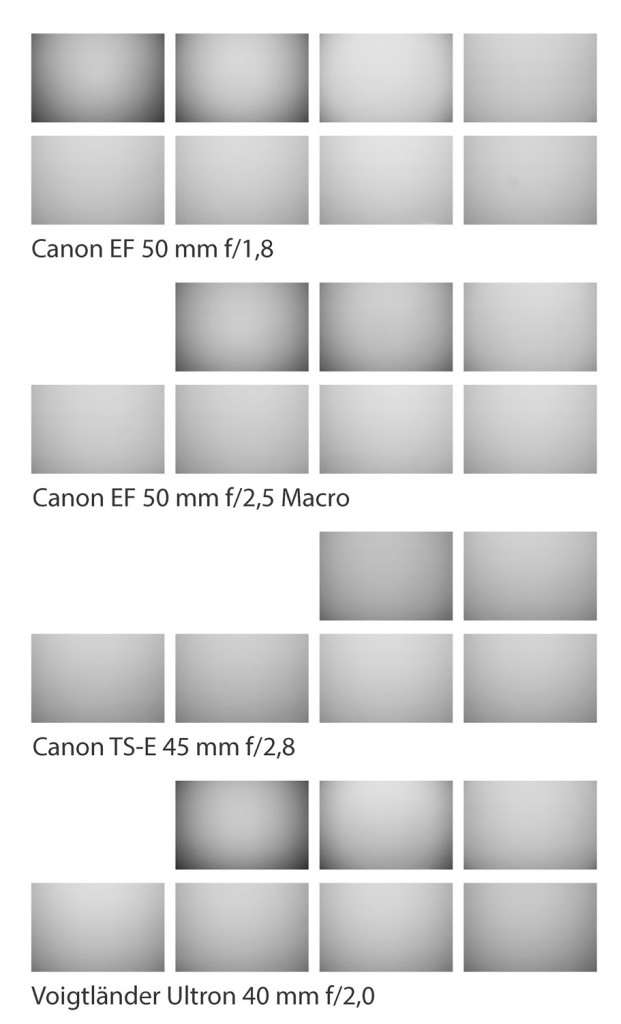

Pour une qualité d’image optimale, un Canoniste doit obligatoirement investir dans un objectif de série L

Dans les années 1970, les ingénieurs et spécialistes marketing du fabricant japonais Canon ont réussi un exploit, celui de transformer des objectifs « L » en objets de désir pour photographes amateurs éclairés. Abandonnant les sigles « AL » (Aspheric Lens) et « FL » (Fluorite Lens) au profit de l’appellation commune « L » (Luxury), le fabricant a regroupé les objectifs les plus performants (et plus onéreux) au sein d’une nouvelle gamme promettant aux photographes des images d’une netteté exceptionnelle. Si la réputation des objectifs « L » est largement méritée, de nombreux photographes sont devenus de véritables « junkies » lorsqu’il s’agit d’investir dans un nouvel objectif, tel est l’attrait du liseré rouge. Pour ne pas investir plus d’argent qu’il n’en faut, je vous conseille de ne pas céder au chimères de la série L sans avoir étudié au préalable vos besoins réels en matière d’optique. Il ne faut pas prendre les autres objectifs des gammes EF et EF-S pour des culs de bouteille. Sous condition de ne pas avoir besoin d’une optique aux caractéristiques exceptionnelles, la marque propose de nombreux modèles un peu moins prestigieux mais offrant tout de même des performances optiques dignes d’un « L ». Au final, rien n’est plus frustrant que de trimballer un objectif onéreux, lourd et encombrant lors qu’on préfère voyager léger !

Un objectif « numérique » permet d’obtenir une meilleure qualité d’image qu’un objectif « argentique »

En même temps que les premiers appareils à capteur APS-C sont apparues les premières optiques numériques, spécialement conçues pour rendre justice à la résolution et à la dimension des capteurs. Si la plupart des objectifs en question offrent des performances optiques convenables et des traitements antireflets plus poussés pour réduire le flare et les rayons parasites jouant au ping-pong entre la lentille arrière et le verre de protection du capteur, les objectifs « argentiques », plus anciens, ne sont pas pour autant inutilisables avec un appareil numérique. Bien au contraire puisque certains de ces « vieux cailloux » offrent encore une excellente qualité d’image, et ce, même avec des capteurs à forte densité de photosites. Les utilisateurs d’appareils reflex ou hybrides au format 24 x 36 peuvent donc continuer à utiliser leurs anciens objectifs argentiques, pour peu que ces derniers continuent à leur donner entière satisfaction.

Un objectif Zeiss ou Leica offre toujours une meilleure qualité d’image

Jusqu’aux années 1960, l’optique allemande restait incontestée dans l’univers photo. Mais depuis la découverte des objectifs Nikkor par des reporters de guerre américains et la généralisation de la conception optique assistée par ordinateur, l’optique japonaise a largement rattrapée son retard. Si les noms « Zeiss » et « Leica » évoquent toujours l’excellence, à la fois en termes de qualité optique et mécanique, nombre de ces objectifs sont aujourd’hui conçus et/ou fabriqués au Japon par des opticiens à la réputation beaucoup moins flatteuse. Que ce soit Canon, Leica, Nikon, Pentax, Sigma, Sony, Tamron ou Zeiss, chaque fabricant « cuisine » avec les mêmes ingrédients (surfaces asphériques, verres à dispersion anomale, etc.), l’exception allemande n’existe donc pas ! Que certains objectifs teutons réalisent des performances inégalées s’explique aussi par leur imposant cahier des charges qui impose un prix de vente « kolossal » pour un produit au potentiel photographique souvent assez limité…