HDR : un pionnier s’indigne de son utilisation abusive

Publié le 10 mars 2011 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

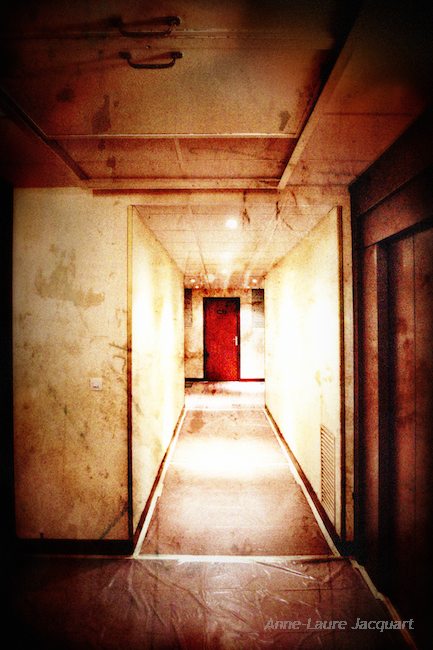

Décidément, la pratique du HDR a le vent en poupe. Les logiciels dédiés, les images, ouvrages et tutoriels consacrés à l’HDR sont de plus en plus nombreux. S’il s’agit avant tout d’une technique sophistiquée pour augmenter la plage dynamique des images, la photographie HDR est même en train de muer en une méthode créative pour produire des images aux rendus transcendant la réalité.