Nouveau DxO Optics Pro 7 et prise en charge du Fujifilm X100

Publié le 15 décembre 2011 dans Articles et dossiers par Jean-Marie Sepulchre

Des performances optiques toujours au meilleur niveau

Si plusieurs logiciels, et même plusieurs constructeurs, ont repris l’idée novatrice exprimée par DxO en 2004 consistant à corriger automatiquement les défauts optiques, c’est paradoxalement quand les corrections ne sont pas très amples et qu’on ne peut pas voir à l‘œil comment corriger une photo que la méthode DxO fait merveille – par exemple pour les petites déformations ondulantes sur les bords de l’image, dites “en moustache”, quand elles sont importantes.

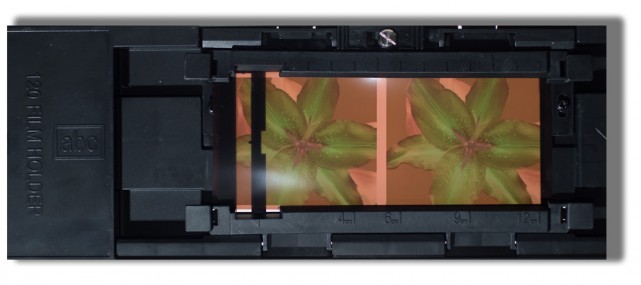

Sur un X100, ces ondulations sont très légères mais parfaitement corrigées en automatique. Le logiciel comporte une correction manuelle plus simple pour les images prises avec un objectif inconnu, ou ne disposant pas encore de module de correction.

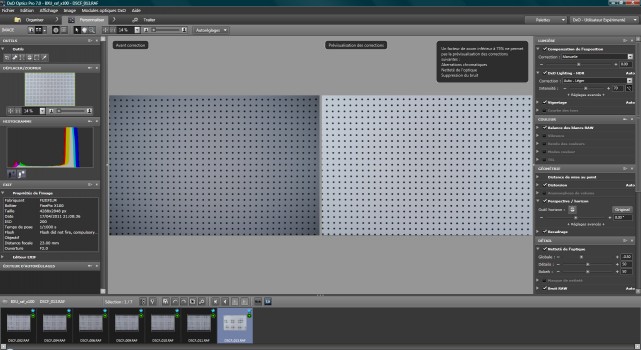

Correction automatique de la distorsion du Fujifilm X100.

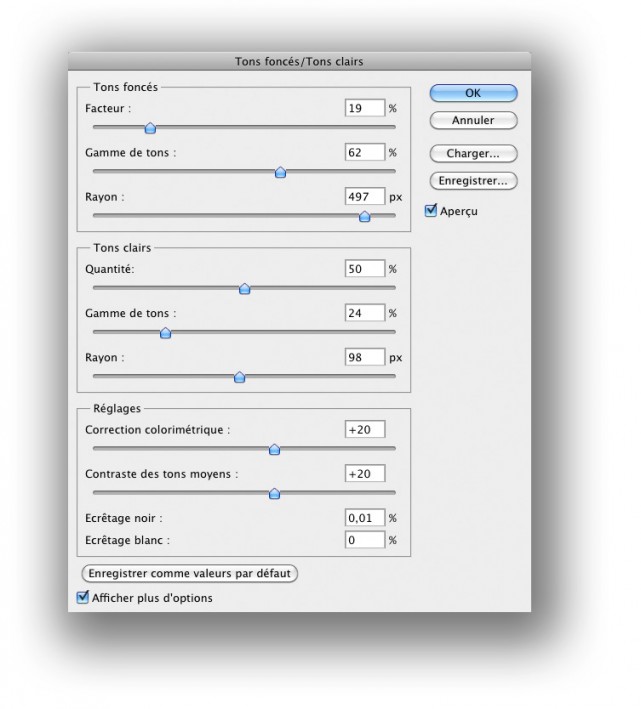

Si le défaut observé sur la première version 6, consistant à ne pas augmenter la netteté des images RAW quand le module d’optique faisait défaut, a été corrigé depuis longtemps par des mises à jour, la version 7 ajoute un curseur permettant d’augmenter plus le piqué sur les bords qu’au centre, pour les objectifs non reconnus.

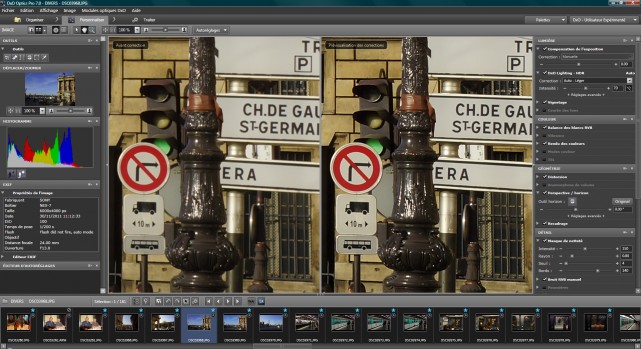

Correction différentielle de la netteté pour les objectifs non reconnus.