Le D750 et ses 24 millions de pixels, un compromis idéal ?

Publié le 26 octobre 2015 dans Articles et dossiers Livres par Jean-Marie Sepulchre

L’excès de netteté à l’écran nuit à la beauté des grands tirages

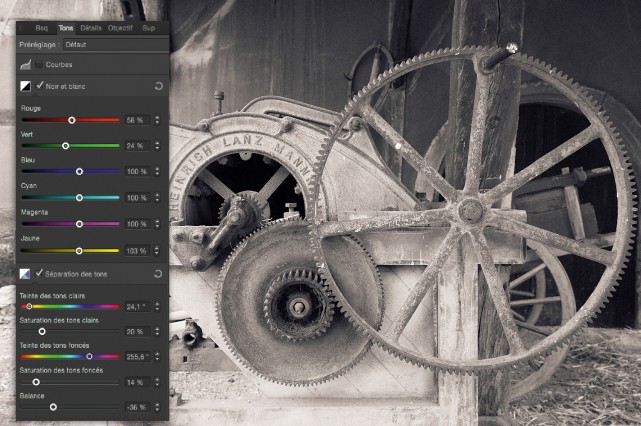

Un écueil délicat à comprendre pour le débutant est celui du bon réglage de son appareil en fonction de la taille d’agrandissement souhaité. Le problème ne se pose pas en RAW, car tous les réglages sont réversibles en post-traitement, mais en JPEG un niveau de netteté trop élevé se traduit souvent par des « franges blanches » d’accentuation qui soulignent les détails, par exemple des branches d’arbre sur fond de ciel bleu. Or si on agrandit ensuite l’image, ces franges deviendront de plus en plus visibles, alors qu’en petit format elles seront moins perceptibles. Comme le petit format met en valeur les détails de taille moyenne (les plus petits étant trop petits pour être sur le papier), on a intérêt à les faire ressortir en les accentuant un peu, alors que pour un grand tirage regardé de près, on cherche la finesse.

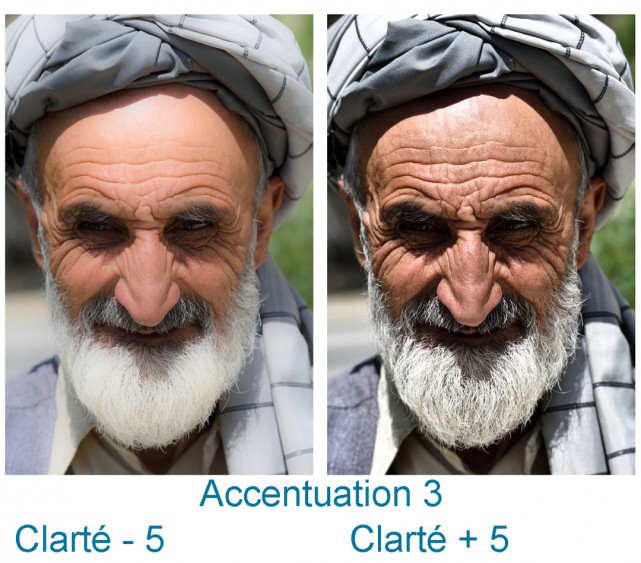

Nous avions eu l’occasion de critiquer Nikon et de mettre en garde le lecteur sur le niveau trop élevé d’accentuation en JPEG standard du Nikon D800 ; la marque a réagi lors du lancement du D810 en intégrant un nouveau réglage de qualité d’image, heureusement repris sur le D750 : la commande Clarté, qui correspond à la même fonction dans Photoshop et Ligthroom, et bien sûr dans le logiciel maison Capture NX-D, permet d’augmenter la sensation de netteté par modification du microcontraste et non par création d’une frange entourant les détails marqués. Cette commande est très sensible, mais ceux qui ont des contraintes les amenant à privilégier le JPEG apprendront vite à l’apprivoiser, en jouant moins qu’auparavant sur l’accentuation. En tout état de cause, un JPEG un peu terne pourra être « dopé » au dernier moment en fonction de la taille de sortie du tirage ; un JPEG trop agressif est beaucoup plus délicat à corriger.

Les effets du réglage de clarté sont très puissants, sans générer de franges blanches, mais ils peuvent par contre créer dans certains cas des effets de halos disgracieux.