Calibrage et format RAW

Publié le 30 octobre 2007 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Capture One Pro

Il y a deux ans encore, Capture One faisait partie des meilleures solutions pour développer les fichiers RAW. Interface d’utilisateur limpide, flux de travail efficace et qualité de conversion irréprochable, les arguments ne lui manquaient pas pour séduire un grand nombre de photographes numériques. Dépassé depuis par la nouvelle génération de logiciels “tout en un” (Aperture et Lightroom), Capture One souffre aujourd’hui d’un tarif aussi dissuasif que surréaliste, au vu de ses fonctionnalités finalement assez réduites.

Capture One 4.0, remplaçant de la version allégée du logiciel, Capture One LE et actuellement disponible dans une version non finalisée, présente nombre d’améliorations par rapport à la version précédente, mais il lui reste du chemin à parcourir pour rejoindre les ténors du marché : malgré quelques nouveautés bienvenues (outil High Dynamic Range, création de galeries Web), le logiciel est encore loin d’offrir la polyvalence de Lightroom ou Aperture.

Pourtant, Capture One Pro a été l’un des premiers à proposer une gestion des couleurs complète : outre le choix d’un profil d’entrée (le logiciel fournit un ou plusieurs profils par appareil photo), vous pouvez choisir un espace de travail RVB et un profil d’épreuvage pour simuler les couleurs d’une impression à l’écran (soft proofing). Un éditeur de profil (Color Editor) permet de modifier un profil d’entrée existant, mais il est également possible d’intégrer ses propres profils personnalisés.

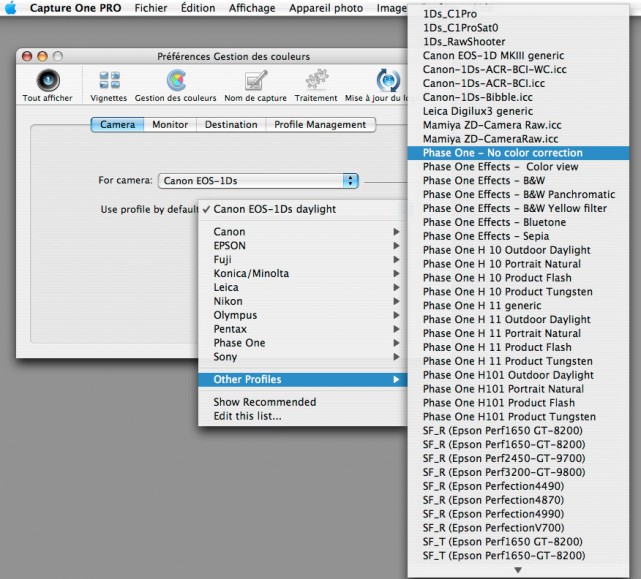

Contrairement à Bibble, Rawshooter et SilverFast, qui désactivent la gestion des couleurs afin de préserver au mieux possible les couleurs d’origine d’un fichier RAW, Capture One propose de lui attribuer un profil “neutre” (Phase One – no color correction), solution moins élégante et sans doute moins performante.

Sélection du “profil neutre” pour la création de profils

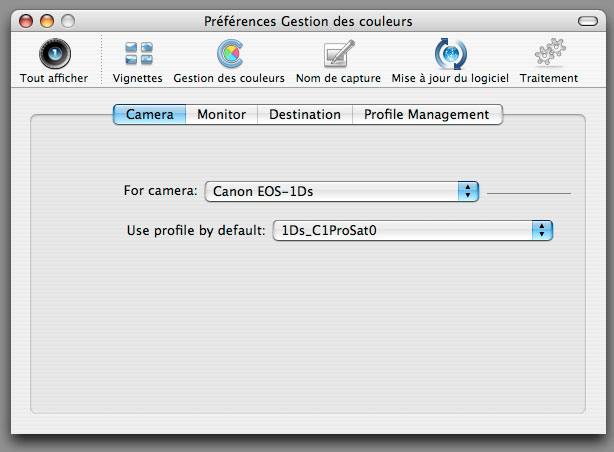

Le profil créé devient le profil par défaut…

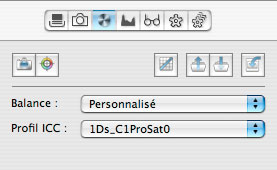

…et s’affiche ici dans l’onglet Balance des blancs.

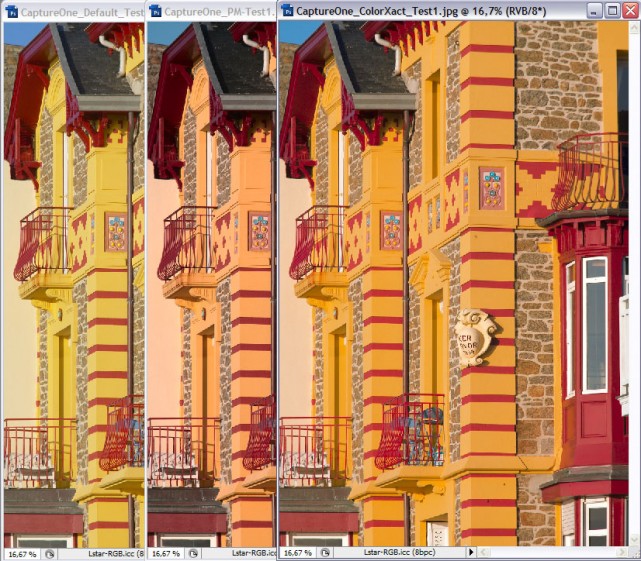

Pas facile de s’y retrouver ! De gauche à droite : profil par défaut, créé avec X-Rite Profile Maker, généré avec l’application en ligne ColorXact – la restitution des teintes jaune, orange et rouge varie beaucoup entre les trois profils, pourtant établis à partir du même fichier RAW converti…

Bonjour, merci pour cette explication claire et précise ainsi que pour les démarches. Je me suis permis de citer votre article sur le forum de planete powershot ( http://www.planete-powershot.net/forums/topic__topic_18239_page_1.html ). On aimerais avoir un peu plus de précisions notamment sur l’explication du coût qui semble élevé d’une charte colorchecker (par exemple).

Quelques compléments sur cette opération décidemment bien singulière qu’est le calibrage d’APN :

Photographie de la mire de calibrage

Les conditions d’exposition (niveau, uniformité, illuminant) de la mire sont un facteur essentiel de réussite. Et, sauf dans le cas de ProfileMaker, qui dispose d’une option complexe de compensation des erreurs d’exposition, les images interprétées avec un profil bâti sur une mire surexposée seront sous-exposées…

Ces conditions d’exposition doivent être fixées non pas dans CIELAB mais plutôt dans l’espace de l’APN. Autrement dit, par de simples nombres RGB pris dans le fichier semi brut produit à l’issue du dématriçage par le logiciel de développement (sans application de profil). Pour contrôler l’image de la mire, il faut examiner ses composantes semi brutes et les comparer aux valeurs exigées par le logiciel de calibrage. En effet, en l’absence de profil, ce sont ces nombres, dépourvus de référence absolue, que le logiciel de calibrage doit digérer. D’ailleurs, si l’on fixe des conditions d’exposition de la mire avec des valeurs CIELAB, l’utilisateur, qui ne dispose que des composantes RGB semi brutes pour contrôler la validité de son image va devoir, soit les convertir en CIELAB à partir du profil nominal de l’APN (que l’on cherche pourtant à contredire par le calibrage) soit à partir du profil que l’on cherche à obtenir (lequel n’est pas encore connu lors de la prise de vue).

A mon sens, les algorithmes de calibrage d’APN étant des opérations hautement « créatives » fondées sur des bases assez différentes selon les logiciels, il est prudent que l’utilisateur respecte tout simplement les conditions d’exposition imposées en général clairement par chaque logiciel. Dans le chapitre que je consacre au calibrage d’APN dans la seconde édition de mon bouquin « La gestion des couleurs pour les photographes » (encore de la réclame, mais il vient de sortir en librairie !), je donne quelques unes des limites requises par les logiciels de calibrage les plus courants. L’éditeur qui détaille le plus précisément les conditions de prise de vue de la mire est ColorEyes : son logiciel de calibrage ColorEyes 20/20 est accompagné d’un véritable bouquin traitant en détail de ce sujet. A titre d’exemple, rappelons ici que GretagMacbeth exige quant à lui que les composantes semi brutes RGB des cases « blanches » de la mire ColorChecker SG soient situées dans la fourchette optimale 235-245 sur l’échelle de 0 à 255.

Etalonnage avec ACR

Bien que cette méthode, inventée par le regretté Bruce Fraser puis mise en musique par Fors, soit basée sur un logiciel de développement RAW, elle s’apparente plutôt au calibrage effectué à partir d’un JPEG (ou d’un TIFF). Elle opère en effet, non pas à partir d’une image de mire « semi brute » mais à partir d’une image « rendue » interprétée dans un espace de sortie. Bien qu’elle ne se fonde pas sur l’ICC (ce qui est dommage mais je ne désespère pas que cela change grâce à l’influence des développeurs Pixmantec embauchés par Adobe) elle est dépendante de l’algorithme d’interprétation contenu dans ACR. C’est-à-dire, par exemple, qu’il faut re-calibrer ses APN pour chaque nouvelle version du logiciel…

Comparaison de gamuts

Bien que les experts américains soient en quasi totalité très réticents, voire opposés, au calibrage d’APN, je suis convaincu que c’est une source de progrès importante pour la photo numérique. En revanche, dans l’état actuel de la technologie ICC, il me semble qu’il faut garder une certaine prudence quand on évalue de manière théorique certains de ses résultats pratiques.

Le processus d’interprétation modélisé par le logiciel de calibrage dans la construction du profil est, je l’ai dit plus haut, de nature « créative ». Il s’apparente à un rendu « hyper-perceptif » dont la tâche consiste à passer d’un espace dont la dynamique est immense (la nature) à un espace terriblement plus étriqué, celui de nos malheureuses images quel qu’en soit leur support. En dehors d’applications particulières comme la reproduction d’œuvres d’art ou de documents, ces algorithmes n’ont PAS pour ambition de « reproduire à l’identique » les couleurs de la nature, mais d’en donner une interprétation « agréable et plausible ». Ainsi, quand on compare des gamuts d’APN, ou des « améliorations quantitatives » apportées par le calibrage, il faut être aussi modeste que prudent. Je ne suis pas certain, par exemple, sauf bien entendu en reproduction de document, qu’on puisse affirmer de manière générale qu’un profil diminuant le DeltaE de la reproduction d’une mire constitue toujours une amélioration du rendu. D’ailleurs, quand on voit que certains DeltaE d’appareils numériques prestigieux sont diminués de plusieurs points par le calibrage, ce qui est énorme, on peut se demander pourquoi le constructeur n’y a pas pensé lui-même en produisant son profil générique…

C’est la raison pour laquelle, j’aime bien l’approche de GretagMacbeth qui envisage le calibrage d’APN comme un outil donné au photographe pour traduire et corriger ses « intentions créatrices ». C’est aussi pourquoi, la satisfaction du photographe calibreur, qui assure que les images obtenues avec son profil lui plaisent d’avantage, me parait aujourd’hui, et de loin, la meilleure justification du calibrage…

Bien que Bruce Fraser ait été défavorable au calibrage d’APN, tout cela me rappelle tout de même la réponse assez drôle qu’il présenta un jour sur le Web à la question classique « quel mode de rendu dois-je adopter pour mes photos ? ». Il répondit « Prenez donc celui qui donne les images qui vous plaisent le plus ! »

Merci pour la clarté de votre article sur un sujet difficile (en tout cas pour moi). J’aimerais soumettre une idée peut-être un peu naïve. Serait-il possible de corriger le profile de couleur d’un logiciel de développement raw tel que lightroom par exemple pour obtenir le même résultat obtenu par un autre logiciel (en principe celui de la marque de l’appareil) et ceci à partir d’une même photo qui ne serait pas forcément une mire. On pourrait même envisager plusieurs photos pour « moyenner les différences » ?

Cordialement, Yann